Künstliche Beatmung mit ECMO – „Das Letzte, was man braucht, sind traurige Gesichter“

Über eine Woche lang wussten die Ärzte nicht, ob sie jemals wieder aufwachen würde. Begüm, 27 Jahre jung, arbeitete als Medizinische Fachangestellte (MFA) und ist in ihrer Freizeit viel draußen mit Freunden unterwegs. Sie stand mit beiden Beinen im Leben – und war von einem Moment auf den anderen dem Tod so nah wie nie.

Es war Anfang April 2021, als sich die junge Frau mit dem Coronavirus ansteckte. Das war zu dieser Zeit keine Seltenheit, denn es gab damals immerhin rund 250 Infizierte in Ingolstadt. Sie begibt sich in Quarantäne und macht sich zunächst keine weiteren Sorgen – warum auch? Sie ist jung, gesund und kennt niemanden in ihrem Alter, der auch nur annähernd schlimmere Symptome entwickelt hatte. Doch schon wenige Tage nach der Infektion leidet sie an Fieber, Magen-Darm-Problemen und starken Erkältungssymptomen. Nach etwa einer Woche wurde es so schlimm, dass sie mit akuter Atemnot in die Notaufnahme des Klinikums kam.

Zwischen Verzweiflung und Ungläubigkeit

Ab dann war sie zunächst auf der sogenannten Intermediate Care Station; einem Bereich zwischen Intensiv- und Normalstation.. Selbst dort wollte Begüm zunächst nicht wahrhaben, wie schlimm es tatsächlich um sie stand. Ihr Gesundheitszustand verschlechterte sich mit jedem Tag. Als Medizinische Fachangestellte (MFA) konnte sie ihre Werte – „zu allem Überfluss“, wie sie sagt – selbst einordnen und schwarz auf weiß sehen, wie schlecht es ihr tatsächlich ging. „Ich habe mich gegen alles gewehrt, wollte keine Zugänge gelegt haben und auch sonst keine Untersuchungen über mich ergehen lassen“, erinnert sie sich. Der Anstoß, ins künstliche Koma versetzt zu werden, kam aber letztendlich von ihr selbst. „Ich konnte mir vorstellen, was noch auf mich zukam. Die bisherige Behandlungen waren bereits sehr anstrengend für mich. Das wollte ich einfach nicht mitbekommen“, erzählt die 28-Jährige heute. Und so gab sie ihr Leben vertrauensvoll in die Hände der Ärzte des Klinikums.

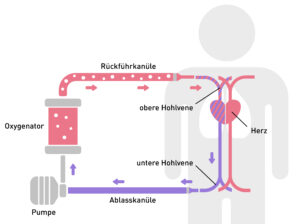

Sie wurde an die ECMO, Extrakorporale Membranoxygenierung, angeschlossen. Diese künstliche Lunge hat für Begüm über eine Woche lang die Atemfunktionsleistungen übernommen, da ihr Körper das selbst nicht mehr leisten konnte. „Dass es so weit kommen würde, hätte ich niemals gedacht“, sagt sie.

Frau Dr. Nowak-Machen, Direktorin der Klinik für Anästhesie und Intensivmedizin, Palliativ- und Schmerzmedizin, erinnert sich noch gut an die Behandlung von Begüm „ Sie kam mit schwerer Atemnot und einer Sauerstoffsättigung von teilweise unter 80 Prozent zu uns auf die Intensivstation. Zunächst erhöhten wir die Sauerstoffzufuhr mittels einer sogenannten nicht-invasiven Beatmung über eine Gesichtsmaske. Zudem motivierten wir die wache Patientin, sich auf den Bauch zu legen, um die kranken Lungenabschnitte, welche sich oft v.a. im hinteren Teil der Lunge befinden, zu entlasten. Als sich ihr Zustand trotzdem weiter verschlechterte, war eine Intubation und eine invasive Beatmung unausweichlich. Das war auch der Zeitpunkt, an dem wir die Patientin ins künstliche Koma versetzten, um eine kontrollierte Beatmung zu ermöglichen.

Eine Maschine wird zum Lebensretter

Auch unter der künstlichen Beatmung entwickelte sich keine ausreichende Verbesserung der Lungenfunktion, so dass wir uns recht zügig dazu entschlossen, die Lunge komplett zu entlasten und sie an die künstliche Lunge, die ECMO-Maschine, anzuschließen. Die extrakorporale Membranoxygenierung ist ein etabliertes System, welches seit vielen Jahren erfolgreich bei Lungenversagen eingesetzt wird. Seit der Corona-Pandemie ist die „ECMO“ sehr bekannt. Das Blut wird mittels steriler Schlauchsysteme aus dem Körper ausgeleitet und über eine Membran außerhalb des Körpers mit Sauerstoff angereichert. Dann geht das Blut zurück in das menschliche Gefäßsystem.

Auch unter der künstlichen Beatmung entwickelte sich keine ausreichende Verbesserung der Lungenfunktion, so dass wir uns recht zügig dazu entschlossen, die Lunge komplett zu entlasten und sie an die künstliche Lunge, die ECMO-Maschine, anzuschließen. Die extrakorporale Membranoxygenierung ist ein etabliertes System, welches seit vielen Jahren erfolgreich bei Lungenversagen eingesetzt wird. Seit der Corona-Pandemie ist die „ECMO“ sehr bekannt. Das Blut wird mittels steriler Schlauchsysteme aus dem Körper ausgeleitet und über eine Membran außerhalb des Körpers mit Sauerstoff angereichert. Dann geht das Blut zurück in das menschliche Gefäßsystem.

Bereits nach einigen Tagen an der ECMO konnten wir das künstliche Koma aufheben und Begüm wachte auf. Auch den Beatmungsschlauch konnten wir zügig entfernen, sodass sie wach und ohne Atemunterstützung, ihren Heilungsprozess fortsetzen konnte. Einer der schönsten Momente dieser Pandemie für mich war, als mir die Patientin im Stuhl sitzend unter laufender ECMO strahlend zuwinkte.“

Erinnern kann sich die junge Frau an kaum noch etwas. Am Anfang habe sie noch Stimmen gehört, aber danach war alles wie ein tiefer Schlaf. In ihrem Intensivtagebuch steht, dass sie mit Mimik und Gestik reagiert hätte. „Daran habe ich aber zum Beispiel gar keine Erinnerung,“ erzählt sie.

Die Intensivtagebücher gibt es seit März im Klinikum Ingolstadt. Diese werden wie ein Tagebuch verwendet, es schreiben jedoch nicht die Patienten selbst, sondern Pflegekräfte, Ärzte, Physiotherapeuten und Angehörige hinein – alle, die dem Patienten in dieser Zeit nahe stehen. Die Patienten bekommen das Tagebuch bei ihrer Entlassung mit nach Hause und können dann – sobald sie bereit dazu sind – die Geschichten und Botschaften lesen, die während ihrer Zeit der Bewusstlosigkeit an und über sie geschrieben wurden.

„Das Letzte, was man braucht, sind traurige Gesichter“

Als Begüm aufgewacht ist, durften ihre Eltern sie endlich besuchen. Sie erinnert sich daran, wie die Pfleger ihr beim Aufsetzen geholfen hatten. Die Zeit auf der Intensivstation kommt ihr im Nachhinein wie ein einziger Film vor, sie hat kaum noch klare Erinnerungen daran. Aber eines wird sie nie vergessen: „Die Intensivpflegekräfte waren einfach bewundernswert“, sagt sie. „Überall war die Hölle los, es ging drunter und drüber – und trotzdem haben sie sich ihre gute Laune und ihren Humor nicht nehmen lassen.“ Das hätte auch ihr selbst ungemein geholfen, mit der schwierigen Situation umzugehen: „Die positive Stimmung hat mich aufgebaut und mir Hoffnung gegeben“, erzählt sie. „Das Letzte, was man in dieser Situation braucht, sind traurige Gesichter und Mitleid.“ Das wissen auch die Mitarbeitenden der Intensivstation nur zu gut.

Nach einer weiteren Woche auf der Intensivstation, in der sich ihr Zustand von Tag zu Tag gebessert hatte, durfte sie das Klinikum Anfang Mai wieder verlassen. Doch gesund ist sie noch lange nicht – und ihr heutiges Leben hat nichts mehr mit dem zu tun, was sie vor der Erkrankung hatte. Denn bis heute leidet die junge Frau an Long Covid. Starke Erschöpfung, Energielosigkeit und Kurzatmigkeit bestimmen seitdem ihren Alltag. Auch ihren Beruf als Medizinische Fachangestellte in einem Krankenhaus musste sie aufgeben. „Das alles hat mich zu sehr an diese schwere Zeit erinnert“, sagt sie. Mittlerweile arbeitet die Ingolstädterin in Teilzeit in einem Bürojob. Doch die Krankheit hat nicht nur körperliche Auswirkungen auf ihr Leben, auch psychisch fühlt sich die 28-Jährige stark belastet. „Die Ungewissheit, nicht zu wissen, ob man jemals wieder ein normales Leben führen kann, ist kaum auszuhalten.“ Ihr Blick auf das Leben hat sich nach den Erlebnissen sehr gewandelt. „Ich versuche jetzt stressfreier mein Leben zu genießen, mache mir weniger Gedanken über Unwichtiges und weiß das Leben und die Gesundheit mehr zu schätzen. Denn das ist nicht selbstverständlich, auch nicht, wenn man jung ist.“

Ansprechpartner

Zur Klinik für Anästhesie und Intensivmedizin, Palliativmedizin und Schmerzmedizin unter Leitung von Prof. Dr. med. Martina Nowak-Machen gehören zwei Intensivstationen.